Electronic Packaging

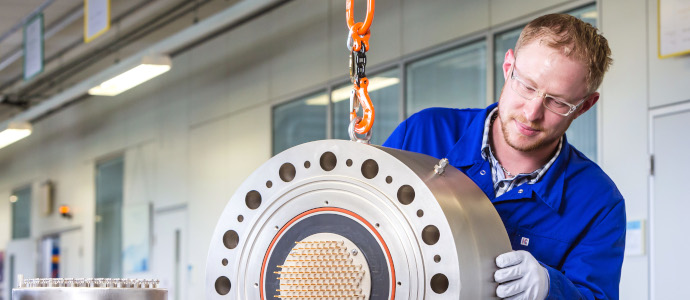

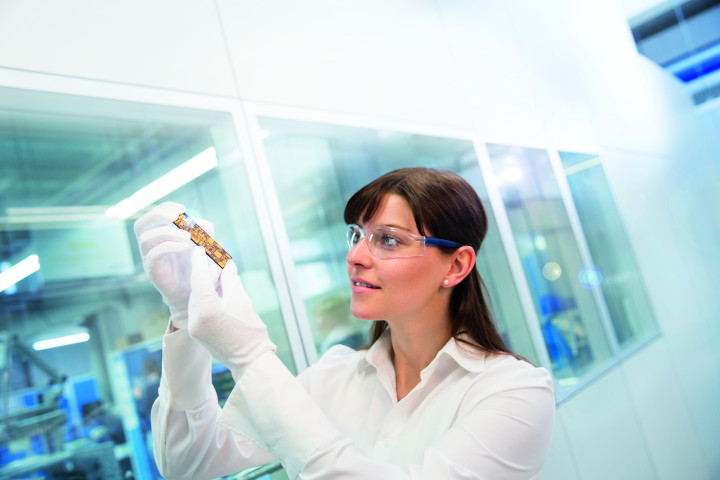

About SCHOTT Electronic Packaging

SCHOTT’s Electronic Packaging business began more than 80 years ago, when we first developed glasses for the hermetic sealing of glass with metals. Today, we offer an unmatched portfolio of innovative hermetic packaging components, as well as high-performance specialty glass powders and thermal cut-offs. We serve customers through our manufacturing facilities in Germany, Czech Republic, Japan, Singapore, the United States, and Finland, as well as local sales offices across the globe.

A uniquely experienced and capable supplier

Our services

Christoph Stangl

Head of Business Development