Wenn der Druck steigt

Kopfschmerzen sind für Menschen mit Hydrocephalus mehr als belastend – sie können ernste Probleme signalisieren. Das neuseeländische Start-up Kitea Health hat eine Lösung: einen Mikrosensor, der den Hirndruck überwacht. Dank hermetischer Glasverpackung bleibt er langlebig und zuverlässig.

Kitea Healths bahnbrechendes Hirnimplantat revolutioniert die Behandlung von Wasserkopf und ebnet den Weg für breitere medizinische Anwendungen.

- Hydrocephalus ist eine schwere Erkrankung, die durch übermäßige Flüssigkeitsansammlung im Gehirn gekennzeichnet ist. Diese führt zu erhöhtem Druck, der wiederum Kopfschmerzen, Schwindel oder schwere neurologische Schäden verursachen kann.

- Kitea Health hat ein innovatives Implantat mit Mikrosensor entwickelt, das den Hirndruck misst und Betroffene warnen kann, bevor ernsthafte Probleme auftreten.

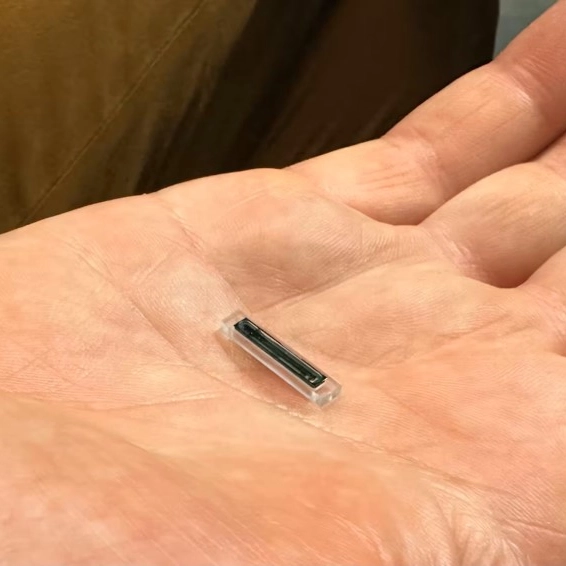

- Der winzige drahtlose Mikrosensor wiegt nur 0,3 Gramm; seine empfindliche Elektronik wird hermetisch durch eine Proteon™ Glasverkapselung von SCHOTT Primoceler Oy geschützt.

- Die Technologie verspricht eine erhebliche Erleichterung für Hydrocephalus-PatientInnen und hat zugleich das Potenzial, auch für andere medizinische Anwendungen eingesetzt zu werden.

Josh, der seit seiner Kindheit an Hydrocephalus leidet, hatte lange Zeit Glück. Sein Shunt, der wie eine Drainage überschüssige Gehirnflüssigkeit ableitet, blieb über viele Jahre frei von Verstopfungen und half so gut, dass er seine Krankheit schon fast vergessen konnte. Doch dann trat auch bei ihm die erste Komplikation auf, was sich in Form von starken Schmerzen und Übelkeit während des Squash-Spielens mit Freunden äußerte: „Ich hatte Kopfschmerzen, die nach und nach zunahmen“, berichtet er. Nach einem Check im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass sich Flüssigkeit angesammelt hatte. „17 Jahre lang hatte ich keine Probleme und mein Leben war nicht beeinträchtigt – und dann kamen diese intensiven Kopfschmerzen.“

Ein völlig neuartiges Implantat brachte Josh eine neue Lebensqualität. Die Erfindung des neuseeländischen Start-ups Kitea Health ermöglicht es, den Hirndruck kontinuierlich zu messen (s. Interview „Helping the brain drain“ in Radio New Zealand). Der 17-Jährige ist einer der ersten von insgesamt zwanzig Hydrocephalus-PatientInnen, die im Rahmen einer klinischen Studie Mitte 2024 das Implantat testen (s. auch unten „Erste klinische Tests“). Seitdem fühle er sich sicher und „bemerkenswert komplett normal“. Denn der Sensor macht seinen Job und liefert dem Teenager kontinuierlich Daten über den Hirndruck, um festzustellen, ob es sich bei Kopfschmerzen um etwas Schlimmeres handelt.

Unser Gehirn ist ein äußerst empfindliches Organ, das Schutz braucht – ähnlich wie eine teure Vase in einem Umzugskarton. Genau das übernimmt die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis), die das Gehirn wie eine natürliche Luftpolsterfolie vor Stößen schützt.

Krankheit gut behandelbar

Zu viel der Flüssigkeit bedeutet jedoch nicht gleichzeitig mehr Schutz, sondern kann sich in Form der Krankheit Hydrocephalus - umgangssprachlich „Wasserkopf“ genannt - äußern. Dabei sammelt sich zu viel Liquor im Gehirn an, was bedeutet, dass der Hirninnendruck steigt und lebensgefährlich werden kann. Die Folgen reichen von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu schweren neurologischen Aussetzern und Schäden.

Für die krankhafte Ansammlung von Liquor gibt es mittlerweile Lösungen: Mit einem im Gehirn implantierten sogenannten Shunt. Dieser funktioniert wie eine Drainage, über die die Flüssigkeit von den Ventrikeln in den Bauchraum abläuft. Dadurch sinkt der Druck im Gehirn wieder auf ein normales Niveau. So simpel die Lösung klingt, so komplex ist die Prozedur in der Praxis. Schließlich handelt es sich hier um einen invasiven Eingriff ins Gehirn, bei dem ein langer Schlauch und ein Ventil eingesetzt werden müssen. Bei Kindern sorgt das Wachstum für zusätzliche Komplexität, weil sich die Lage des Schlauchs mit der Zeit verändern kann.

Die Technik wird seit den 1960ern angewandt. Es gibt zahlreiche Varianten von verschiedenen Ventilen, die erprobt wurden. Aber trotz allem technologischen Fortschritt haben selbst moderne Shunts ein Problem: Sie sind nicht immer zuverlässig und können verstopfen.

Was ist ein Hydrocephalus?

Bei einem Hydrocephalus sammelt sich vermehrt Flüssigkeit (Liquor) im Gehirn. Das führt zu einem erhöhten Hirndruck und erweitert die Hirnkammern, die sogenannten Ventrikel. Der Zustand wird umgangssprachlich als „Wasserkopf“ oder früher als „Gehirnwassersucht“ bezeichnet. Etwa 1 von 1.000 Babys wird mit einem Hydrocephalus geboren. Diese Erkrankung kann in jedem Alter auftreten, wobei sich die Häufigkeit nicht exakt beziffern lässt.

Die Ursachen für einen Hydrocephalus sind vielfältig. In der Regel liegt eine Störung der Liquorzirkulation im Gehirn vor. Der Hydrocephalus kann angeboren sein, was bedeutet, dass Babys mit dieser Erkrankung zur Welt kommen. Die Krankheit kann aber auch erst im Laufe des Lebens entstehen, beispielsweise durch Gehirntumore, Gehirnverletzungen oder einen Schlaganfall. Zudem wird zwischen akutem und chronischem Hydrocephalus unterschieden.

Es gibt verschiedene Formen des Hydrocephalus: Der Hydrocephalus occlusus ist durch einen Engpass gekennzeichnet, der zu einem Stau des Gehirnwassers führt. Der Hydrocephalus nonresorptivus tritt auf, wenn nicht genügend Liquor über das Blut resorbiert wird.

Die Symptome können variieren. Bei Babys ist typischerweise ein vergrößerter Kopf zu beobachten, da der weiche Schädel den Druck bis zu einem gewissen Maß ausgleichen kann. Bei älteren Kindern und Erwachsenen können neurologische Symptome wie Kopfschmerzen, Sehstörungen und Gleichgewichtsstörungen auftreten.

„In den ersten zwei Jahren versagt rund die Hälfte aller Shunts bei Kindern. Das bedeutet, sie haben eine 50-prozentige Chance, dass sie einen neurochirurgischen Eingriff brauchen. Manche Experten sagen, Shunts haben die höchste Fehleranfälligkeit von allen medizinischen Geräten, die auf dem Markt sind“, erzählt Simon Malpas. Der Professor für Physiologie und Bioingenieurwesen der Universität Auckland hat intensiv zu dem Thema geforscht – und sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Hydrocephalus zu helfen. Denn nicht nur, dass der Shunt so oft versagt, jedes kleine Symptom wie Kopfschmerzen oder Übelkeit können PatientInnen und ihre Angehörigen in Panik versetzen.

Um festzustellen, ob die Drainage noch richtig funktioniert, ist ein MRT- oder CT-Scan notwendig. „Durchschnittlich verbringt ein Kind mit Hydrocephalus rund 30 Tage im Jahr im Krankenhaus. Entweder, weil es sich um einen Fehlalarm handelt oder weil tatsächlich der Shunt gewechselt werden muss“, ergänzt Simon. Viele Patientinnen und Patienten leiden unter den ständigen Krankenhausbesuchen, was zu psychischen Belastungen für Betroffene führen kann. Denn 70 bis 80 Prozent der Notfälle entpuppen sich als Fehlalarm. Nicht darauf zu reagieren, ist bei einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit jedoch keine Option.

Lebenslange Hirndrucküberwachung

Shuntversagen ist so häufig, dass Kopfschmerzen oder Übelkeit bei den Patienten Panik auslösen können.

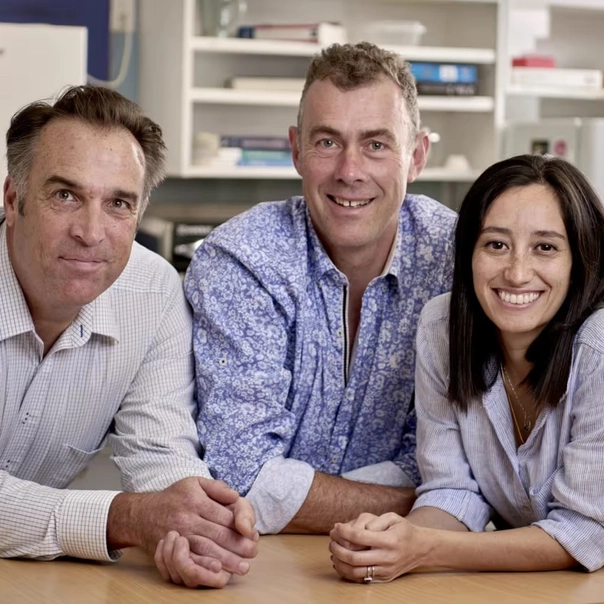

Daher gründete Simon zusammen mit Natalia Lopez und Bryon Wright das Start-up Kitea Health. Das neuseeländische Unternehmen hat einen Mikrosensor entwickelt, mit dem sich der Druck im Gehirn messen lässt. Er ist gerade einmal 0,3 Gramm schwer und ungefähr so groß wie ein paar Körner Reis. „Es ist der erste komplett drahtlose Mikrosensor, der ins menschliche Gehirn eingesetzt werden kann“, berichtet er stolz. „In der Medizintechnologie ist es das erste Mal, dass Elektronik, Energieversorgung und Daten in einem so kleinen Gerät untergebracht sind. Es ist deutlich kleiner als alles, was es bisher gab.“

Andere Implantate brauchen Drähte zum Messen oder Batterien als Energiespeicher. Sie sind daher größer und Teile der Implantate werden in anderen Körperregionen platziert, da im Schädel zu wenig Raum vorhanden ist. Das Gerät von Kitea Health hingegen bringt alle elektronischen Bauteile in einem vollständig geschlossenen Glasgehäuse unter. Dadurch ist es zuverlässig dicht und biokompatibel, also für den Körper unbedenklich. Sehr wichtige Kriterien, denn Hydrocephalus-Erkrankte sind lebenslang darauf angewiesen.

Ausgelesen werden die Daten mit einem externen Lesegerät, dem sogenannten „Wand“. Dieser Stab mit einem großen Ring am oberen Ende versorgt das Implantat mit Energie und überträgt Daten. Dafür müssen Betroffene dann nicht mehr ins Krankenhaus, sondern können selbst in wenigen Sekunden überprüfen, wie hoch der Druck in ihrem Gehirn ist. Die Daten werden in einer App protokolliert, mit denen sich Trends erkennen lassen. Diese Informationen können verschlüsselt mit Ärzten geteilt werden. „Es liefert Informationen direkt aus dem Gehirn und bietet Einblicke, die Medizinern helfen, bessere Behandlungsentscheidungen zu treffen, basierend auf dem, was tatsächlich im Körper passiert“, fasst Simon zusammen.

Warum Glas für den medizinischen Fortschritt unverzichtbar ist

Bei der Entwicklung moderner Gehirnimplantate spielt die Materialwahl eine entscheidende Rolle. Und im Fall des neuartigen Implantats war die Wahl einer Proteon™ Ganzglasverkapselung von SCHOTT Primoceler Oy nicht nur eine praktische, sondern für Kitea Health auch eine technische Notwendigkeit. Simon betont, dass nur Glas als Material in Frage kam, da es sowohl biokompatibel als auch langlebig ist – zwei Kriterien, die essenziell für ein Implantat sind, das dauerhaft im Körper verbleiben soll.

Biokompatibilität von Glas bedeutet, dass es vom menschlichen Körper nicht abgestoßen wird. Dies ist ein kritischer Faktor, wenn es um Implantate geht, die in direktem Kontakt mit einem empfindlichen Organ wie dem Gehirn stehen. Die Beständigkeit macht es möglich, dass das Neuroimplantat über viele Jahre hinweg verlässlich arbeitet.

Der angestrebte kleine Formfaktor war ein weiterer entscheidender Grund für die Wahl von Glas. Das Hightech-Material ermöglicht die präzise Fertigung von sehr dünnen Wandstärken. Diese feinen Strukturen wären mit einem Material wie Titan schlichtweg nicht realisierbar gewesen.

Ein weiterer Grund, warum der Werkstoff Glas unverzichtbar für das Implantat ist, liegt in der Druckmessung. Das Gerät misst den Hirndruck über die Kapazität einer Metallschicht, die zwischen zwei dünnen Glasschichten im Gehäuse des Implantats verborgen ist. Diese Technologie ist vergleichbar mit der Funktionsweise eines Touchscreens, bei dem ein Druck auf die Glasoberfläche Signale generiert. Im Fall des Implantats ist es der Druck durch die Flüssigkeit, der kleinste Veränderungen bei der Leitfähigkeit der Metallschicht auslöst. Die Messung dieser Abweichungen gibt Aufschluss darüber, ob sich zu viel Flüssigkeit angesammelt hat und der Shunt nicht richtig funktioniert.

Glas-Micro-Bonding für mehr Sicherheit

SCHOTT Primoceler Oy spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des innovativen Gehirnimplantats von Kitea Health. Die laserbasierte Glas-Micro-Bonding-Technologie, die in Proteon™ Glasgehäusen eingesetzt wird, ermöglicht eine vollständig hermetische Abdichtung, selbst bei ultra-miniaturisierten Implantaten, deren Größe unter einem (!) Millimeter liegt. Der bei Raumtemperatur ablaufende Laserprozess kommt ohne den Einsatz von Klebstoffen oder Additiven aus. Dies reduziert potenzielle Schwachstellen im Implantat und gewährleistet die Kompatibilität mit dem menschlichen Körper.

„Unsere Glas-Micro-Bonding-Technologie erlaubt es, selbst kleinste Implantate mit höchster Präzision herzustellen. Das Ergebnis ist eine hermetisch dichte und biokompatible Lösung, mit der unsere Kunden innovative Geräte wie die von Kitea Health entwickeln können“, fasst es SCHOTT Primoceler Oy Geschäftsführer Ville Hevonkorpi zusammen.

Erste klinische Tests mit Echtzeitdaten

Kitea Health führt seit Mitte 2024 in Auckland erste klinische Studien mit dem Implantat durch. Zehn Erwachsene und zehn Kinder sind Probanden in den ersten Tests. 2025 ist eine Studie mit 150 Menschen in Neuseeland und in den Vereinigten Staaten von Amerika geplant. Das Ziel ist die vollständige Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) in den USA in ungefähr zwei Jahren.

„Der nächste entscheidende Schritt ist die Durchführung umfangreicherer klinischer Studien, um die Sicherheit und Wirksamkeit unseres Implantats zu validieren. Diese Tests werden es uns ermöglichen, das System zu optimieren und sicherzustellen, dass es den Anforderungen im klinischen Alltag gerecht wird. Unser Ziel ist es, dass Patientinnen und Patienten in naher Zukunft von dieser Technologie profitieren können“, erklärt Simon.

Ein draht- und kabelloses Implantat wie das von Kitea Health verspricht nicht nur Hydrocephalus-Erkrankten eine wichtige Hilfe. Auch in anderen Körperregionen kann eine Druckmessung wichtige Hinweise auf den gesundheitlichen Zustand geben. Simon skizziert daher das große Potenzial dieser Technologie: „Unser Chip ist darauf ausgelegt, den Druck von Flüssigkeiten im Gehirn oder am Herzen zu messen – ein kritischer Parameter, der durch genetische Bedingungen, Herzinsuffizienz oder traumatische Ereignisse wie einen Autounfall oder Schlaganfall verursacht werden kann. Mit dieser Technologie können wir den Druck direkt im Körper überwachen und Ärztinnen und Ärzten wertvolle Echtzeitdaten liefern, die eine schnellere und präzisere Behandlung ermöglichen.“